Zuva’s redflag startups: 環境ビジネスの可能性と課題:Running Tide社の興亡から学ぶ教訓

Zuva’s red flag startupsは、かつて注目されていたスタートアップのその後についてZUVAアナリストが解説するコーナーです。”red flag”とは英語で「注意を喚起するサイン」であり、注目された後に音沙汰がなくなったスタートアップや大きくピボットしたスタートアップなどを紹介していきます。

気候変動対策が世界的な課題となるなか、二酸化炭素排出量の削減に向けた取り組みは新たな段階を迎えている。従来の排出抑制策に加え、すでに大気中に放出された二酸化炭素を直接回収するDAC(Direct Air Capture)技術が近年注目を集めている。DACは、大気中から二酸化炭素を直接回収し、地中への貯留や化学製品の原料としての再利用を可能にする革新的な技術だ。同じ面積で比較した場合、森林の数千倍もの二酸化炭素固定能力を持つとされ、温暖化対策の切り札として期待が高まっている。

【企業名】:Running Tide

【地域】:Portland, Maine, United States

【設立年】:2017/01/01

【累計資金調達額】:$54.27M

【直近ステージ】:Grant

【主な投資家】:Yes VC, Foundry Group, Wells Fargo, Innovation Incubator

【URL】(HPなし)

(画像参照)https://www.pledge.io/resources/blog/carbon-removal-spotlight-ocean-carbon-dioxide-removal/

現在、世界では27基の小規模DAC設備が稼働中であり、その多くは欧州、北米、中東、日本に集中している。米国やアイスランドでは大規模施設の建設も進められており、2030年の温室効果ガス削減目標達成に向けて、その導入は加速している。

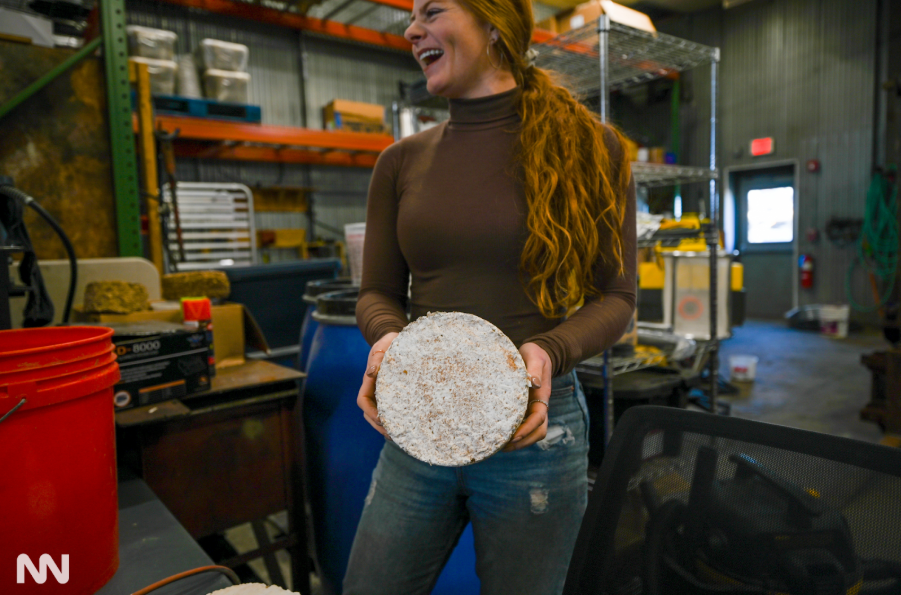

このような状況下で、海洋を活用した革新的な二酸化炭素回収技術で注目を集めていたのが、米国のRunning Tide社である。同社は2017年に設立され、海洋の自然な経路を活用して二酸化炭素を回収・貯留するソリューションの開発に取り組んできた。

創業者のMarty Odlin氏は、四代続く商業漁業の家系の出身である。システムエンジニアとしてのキャリアを経て、家業に戻ったOdlin氏は、海洋の温暖化と酸性化により魚類の個体数が激減し、漁業が深刻な打撃を受けていることを目の当たりにした。この経験から、自然と調和し、かつスケーラブルな解決策の必要性を痛感し、Running Tide社を設立するに至った。

同社の技術的な強みは、自然の力を最大限に活用した独自のアプローチにある。海流、重力、光合成といった自然の力を利用し、木製のブイにライムストーンと海藻の胞子を付着させて海洋に浮かべる。海藻が成長して二酸化炭素を吸収した後、ブイは深海へと沈降し、重力と水圧により二酸化炭素を長期間封じ込める仕組みだ。この方法により、回収された二酸化炭素は数千年にわたって深海に固定されると考えられていた。

特筆すべきは、同社の手法が他の炭素回収企業と比較して優れた拡張性とコスト効率を備えていた事である。多くの二酸化炭素回収技術が大規模な設備投資や新たなインフラ整備を必要とする中、Running Tide社は既存の海運インフラを活用することで、追加の設備投資を最小限に抑えることを可能にした。また、同社のシステムは海洋の自然な生物学的プロセスを利用するため、稼働後の追加的なエネルギー投入をほとんど必要としない。これは、大規模な電力消費を伴う他の炭素回収技術と比較して、大きな優位性となっていた。

さらに、原材料面でも同社は独自の強みを持っていた。カナダの森林整備で発生する木材やアルカリ性物質など、持続可能な形で大量調達可能な天然材料を使用することで、スケールアップに伴うコスト上昇を抑制することに成功していた。この効率的な事業モデルにより、同社は他社と比較して、より低価格での二酸化炭素回収クレジットの提供を実現していた。

同社の革新的なアプローチは、市場からも高い評価を受けた。2019年には大手ECプラットフォームのShopify社が最初の顧客として参画。その後、Microsoft社との大型契約の締結にも成功し、数百万ドル規模で2年間にわたり12,000トンの二酸化炭素を回収する契約を結んだ。2023年には、実に25,416トンもの二酸化炭素を回収したと報告している。

しかし、2024年3月、Running Tide社は突如として全事業の停止を発表した。本社所在地の米国メイン州とアイスランドの全従業員を解雇し、事業からの撤退を決定した。

同社の失敗の背景には、複数の要因が存在する。最も大きな問題は、炭素市場における需要の縮小だった。事業撤退を決断するまでの過去9ヶ月の間で市場は大幅に縮小し、同社はMicrosoft社以外の大口購入者を見つけることができなかった。Odlin CEOは「私たちは成長市場向けにビジネスを構築していたが、突然市場が縮小した」と述べている。

さらに、同社の技術に対する科学界からの懐疑的な見方も、事業継続の障害となった。Northwestern大学の環境政策を専門とするWil Burns教授は、同社のモニタリング、報告、検証アプローチに対して業界が「極めて懐疑的」だったと指摘する。スタンフォード大学のサスティナビリティ学部のSteven Davis教授も、海洋での炭素除去の測定・報告・検証に必要なコストが、事業の採算性を大きく損なう可能性を指摘している。

Running Tide社の事例から、環境ビジネスに取り組む企業が学ぶべき示唆が見て取れる。第一に、技術の実証と信頼性の確立が不可欠であるということだ。炭素除去技術の場合、その効果の測定・検証方法が確立されていない段階での事業化は、大きなリスクを伴う。

第二に、市場の成熟度を見極めることの重要性である。環境技術の分野では、政府の支援や規制枠組みが市場の成長を左右する。Running Tide社のOdlin CEOも「政府に失望した。私たちは契約を履行し、メイン州の経済に多くの資金をもたらしたが、研究規模にとどまっていた。産業規模への拡大には、政府の強力なリーダーシップが必要だ」と述べている。

最後に、段階的な事業拡大の重要性である。急速な事業拡大を前提とした従来のテック企業の資金調達モデルは、まだ不確実性が高く研究開発が継続している環境ビジネスには適さない可能性がある。政府機関による基礎研究の支援を受けながら、市場の成熟度に合わせて段階的に事業を拡大していく慎重なアプローチが求められる。

以上をまとめると、気候変動という人類共通の課題に立ち向かうには、技術的な革新性だけでなく、市場の成熟度を見極める洞察力、政府との適切な連携、そして投資家との建設的な関係構築が不可欠であると言える。今後、環境ビジネスに挑戦する企業には、これらの要素を総合的に考慮した、より戦略的なアプローチが求められるだろう。

(出典)

https://asuene.com/media/1558

https://www.pledge.io/resources/blog/carbon-removal-spotlight-ocean-carbon-dioxide-removal

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/carbon-capture-company-running-tide-shuts-down-blames-lack-of-market-demand